|

|

|

かわいらしいおじょうさん、森林セラピーの森の案内人の方々もいっしょの13人。 札所では熱いコーヒーのお接待があったり、あたたまるおもてなしを受けました。 蝋梅や竹林に見とれて迷子になる人も・・・。 |

|

|

|

かわいらしいおじょうさん、森林セラピーの森の案内人の方々もいっしょの13人。 札所では熱いコーヒーのお接待があったり、あたたまるおもてなしを受けました。 蝋梅や竹林に見とれて迷子になる人も・・・。 |

|

|

今年はうるう年なので、逆打ちで参拝するのだそうです。遅咲きの梅の花の下、般若心経が春を呼んでました。 |

|

|

|

およそ1200年前に行基が観音像を刻んで堂をたて安置したのが始まりで、現在のお堂は慶安元年(1648年)ごろの建立と考えられています。 今では誰も訪れる人がいませんが、静かで優雅な建物はすばらしいものです。 |

|

|

|

仕事で移動中「磨崖仏」の看板を見つけ、いつか行ってみようと思っていました。香春岳が目の前に横たわり、不思議な力を感じさせる場所です。 仏像の制作年代は江戸時代を遡るだろう。巨岩については、福智山と英彦山を結ぶ修験道に関わる遺品であろうと言われています。 |

|

|

|

標高112mの山の頂上に至る階段に沿ったミニミニ霊場で、飯塚市内が見渡せ、桜の名所でもあります。残念ながらほとんどの石仏は損傷が激しく、見るのもつらいです。 1926年(大正15年)開山で威況を呈したと記されていますが、その後、お世話する方が減っていったのでしょう。 |

|

|

|

明治11年(1878年)9月に造立された石仏が多く見られるようで、札所もこのころの発祥と思われます。 数年前までは千人参りの参拝が行われていたようですが、現在は近くの札所を参拝される方だけになってしまっているようです。しかしながら札所は近所の人たちによって比較的きれいに掃除されています。 先達のお世話をしてくれる方がいなくなったのでしょうか、少し残念です。 |

|

まるで自分が小さくなって笹舟の中であおむけになり、波間をただよっているような不思議な感覚でした。 |

|

|

お堂の横にはまるでメルヘン喫茶のようなスペースが!!!縁結び愛染としてきっと篠栗霊場の新パワースポットになる。 |

|

|

|

静かな落ちついたお寺で、きれいに掃除されていました。境内には三十三カ所の札所を記した石仏が並んでいて、昔は参拝者も多かったのだろうと思いました。 でも、今のようにひっそりとしたお寺もいいものです。 |

|

ここの堂守さんはアイデアマンで、よく手作りでいろんなものを作られています。どんなお花になるのか、今度参拝するときが楽しみ! |

|

私には生まれて初めての座禅経験でしたが、不思議な時間と空間でした。 体験した人それぞれがいろんなことを感じ、生きる意味を考えたことと思います。 貴重な時間を与えてくれたご住職に感謝です。 |

|

毎月第2日曜日の護摩焚きの後、信徒さん達が集まって磨かれるのだそうです。「仏器は仏様の食器みたいなもの。よごれた食器では食事もおいしくないでしょう」とご住職。この方達のおかげでぴかぴかなのですね。きっと皆さんの心もぴかぴか! |

|

バイクで田道を走り、田んぼのあぜ道を探しまわり、やっとのことで山への入り口を見つけました。クモの巣をいくつもくぐり抜け、蚊の大群と闘いながらのへんろ道でした。 珍しく、白衣観音を祀っています。総代の中山欽之助さんが、奥さんの夢に観音様が度々出てくることから発起人の一人となってお堂を再建したそうです。 |

|

5月26日、「笑顔に会ったよ!(44)」で紹介した淡島大明神です。美しい色で仕上がっていました。屋根は8月1〜2日ごろに完成するそうです。 淡島大明神のお顔はうれしそうで、何となく仏師の顔に似ているように見えましたよ。 |

|

講演の内容は「ただ、生きよう」。インド、ブータンなどを旅行して、釈迦は人間として「ただ一つの自分の命をしっかり生きた」人−自分も釈迦のようにちゃんと生きようと思った。 「仏像ガール」の屋号をやめた生き方に感動しました。もらった命、今を、自分を生きること。 |

|

|

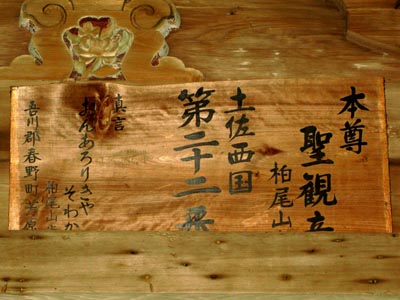

牧野植物園の隣、四国八十八カ所31番札所、竹林寺本堂の東側の小道の奥にあるお堂です。何の表示もなく、三十三観音の1番札所とわかるものはありませんでしたがきれいに手入れされていました。お堂の中をのぞくと、大根がお供えされていましたよ! |

山のふもとあたりから左の写真のように1番から32番まで一定の間隔で石仏が祀られていて、これはうれしかったですね。表情もいろいろあり、楽しめました。 |

|

|

|

|

ちょうど「よさこい」踊りの日で、どこかの踊り子グループがお寺を宿舎にしていました。色とりどりの衣装を身に付けた若者達の喧騒と古いお寺の対比もいいものです。 |

福=さいわい、壽=いのち だそうです。お花、お水がきちんと供えられていました。近所の方々がお世話されているのだと思います。ごくろうさまです。さるすべりの花が一面をおおっていました。 |

|

|

5番札所と勘違いしてお詣りされる方が多いそうです。詳しい案内板が立てられていて、地域の史跡としてしっかりお堂を守っているようです。 |

ご本尊は聖観音菩薩で、今回の巡拝で初めてご本尊を拝観できました。が、ストロボのついたままカメラを落下させてしまい、ストロボが使えなくなって、撮影できていません!現在は仮のお堂のようで、勧募中の看板がありました。 |

|

|

昭和30年頃までは参拝者も多く、お祭りもあって、相撲大会は子供たちの楽しみだったそうです。さびれたお寺を見るのはつらいですね。 |

|

|

あいにくの雨の中でしたが、参加4チーム全員無事到着しました。完走・安全祈願の後、納経し、次の札所、33番雪蹊寺へと出発しました。8月8日に88番札所を出発、逆打ちで8月16日に完走の行程です。選手のみなさん、ごくろうさまです。 |

|

|

|

|

|

全国にいぼとり地蔵はたくさんあるようですが、ここのお地蔵さんにお願いする時は「このイボ、とれ」とお願いしなければいけないそうです。「イボをとってください」とお願いすれば、イボが別のところにできるそうですよ。右から2番目のお地蔵さんのお顔はつるつるで、ご利益ありそうですね。 |

|

|

|

今回は第5回目の巡拝のようでした。先達さんがおられ、本格的な読経がひびいていました。 6回で結願ですので、もうすぐですね。全員無事結願できますように。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

餅まきもありましたし、いつもは見られない三十三観音も拝観できました。しかし、本尊の千手観音を間近で拝観できたのが最高でした。 |

|

|

|

香春岳を背景に、紅葉がとても美しく、苔むした岩の上に石仏がたくさん座されていて、静かな境内でした。山頭火の句碑もありましたよ。 |

|

|

|

小豆島の札所は高台にあって、海が見渡せるところが多いですね。きっと生活が海とつながっていたからでしょう。この札所はやはり縁結びのお願いがいっぱいでした。 |

|

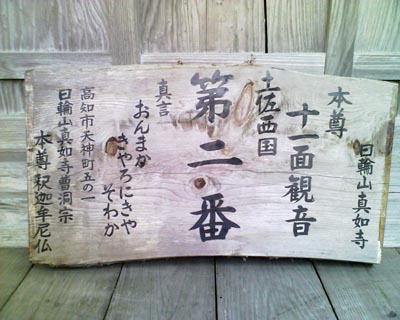

34番札所、保寿寺庵です。以前は33番札所の次にあって(神社と一緒になっていた)そうですが、神仏分離でお堂が31番と32番の間に移転したそうです。 ちょうど兵庫県からのバスが停車していて、たくさんの参拝者とお会いしました。ここも高台にあります。 |

|

|

|

海岸に沿って歩くと、篠栗霊場と同じように道端に石仏をよく見かけます。ですが、少し形がちがいますね。 保寿寺庵の次に31番札所、誓願寺を参拝しました。入口の門が印象的で、また、門の内側に見えるソテツは実に立派なものでした。 |

|

|

|

|

|

北九州市にはミニ八十八カ所はないと思っていましたが、立派な霊場があるのですね。おどろきです。毎年4月と10月に巡拝も続けているようです。 新発見があってすごくうれしい。 |